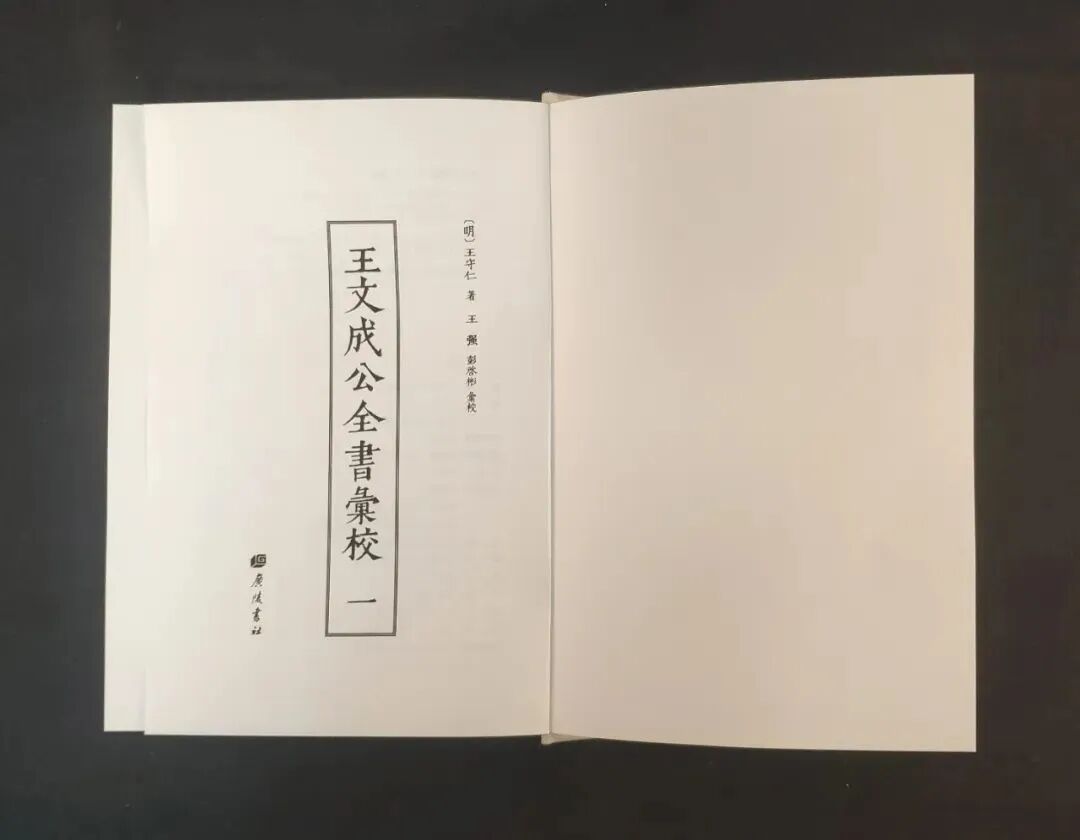

《王文成公全書彙校》

著者:(明)王守仁 著 王强 彭啓彬 彙校

出版社:廣陵書社

書號:978-7-5554-1913-6

出版时间:2023年7月

定價:980圓(全五冊)

整理者简介

王强:福建平潭人,長期從事文獻整理工作,采薇閣書店總經理。

彭啓彬:四川丹棱人,長期從事書店工作,采薇閣書店編輯。

内容简介

《王文成公全書》是王陽明語録、詩文、公移以及年譜等資料的彙編本,是陽明學發展到歷史高峰時期的産物。《全書》刊行以前,從明正德十三年(1518)初刻《傳習録》到隆慶六年(1572)刊行《全書》,是陽明文獻演變的關鍵時期。這五十多年中,《傳習録》、《陽明先生文録》不斷地增補、翻刻,同時《陽明先生年譜》也由於定稿者不同,産生了天真書院本以及贛州本。隆慶六年的《全書》综合了《傳習録》、《陽明先生文録》、《陽明先生年譜》等文獻。《全書》刊行以後,由於網羅完備,成爲陽明學的基礎文本。《王文成公全書彙校》是《全書》刊行四百五十年來,第一次深入的校勘整理工作。全書以日本國立公文書館藏郭朝賓本《王文成公全書》爲底本,參校《居夷集》兩種(通校),《傳習録》七種(通校四種),《陽明先生文録》十一種(通校四種),《陽明先生文録續編》兩種(通校),《陽明先生年譜》兩種(通校),《王文成公全書》五種(通校一種)。全書校記5500餘條(正文部分校記2500餘條)。

整理説明

王陽明(一四七二 — 一五二九),原名王雲,後更名王守仁,字伯安,浙江 餘姚縣人。因曾築室陽明洞學導引術,自稱陽明子,學者尊稱爲陽明先生。明孝宗 弘治十二年進士,歷官刑部雲南清吏司主事、貴州 龍場驛驛丞、江西 廬陵縣知縣、南京太僕寺少卿、江西 南 贛巡撫等職。正德十六年十二月,以平定江西 寧王反叛之功,封爲新建伯。嘉靖六年五月,兼都察院左都御史,總制四省軍務,撫定廣西 思恩、田州土目之亂并平定八寨、斷藤峽等地。次年底,在歸途卒於江西 南安 青龍鋪。

作爲學者,王陽明在思想史上有著巨大的影響。他的教言斟酌飽滿、析理入微,在當時吸引了大量的追隨者,開啓了一種新的學術風格。陽明非常重視師友之間的砥礪,在他後半生,由於思想的鼓蕩與感召,他的周圍聚集了衆多的陽明學者。在講學活動中,陽明對儒家思想進行了深入探索,提出「知行合一」、「致良知」、「萬物同體」等經典命題。作爲儒家哲學的特殊形態,陽明學在思想史上受到高度評價,清初黄宗羲説,若「無姚江,則古來之學脉絶矣」。

王文成公全書是王陽明的語録、詩文、公移以及年譜傳記等資料的彙編本,原書刊於明穆宗 隆慶六年。全書三十八卷,包括傳習録三卷(原書卷一 — 三),文録五卷(卷四 — 八),别録十卷(卷九 — 一八),外集七卷(卷一九 — 二五),續編六卷(卷二六 — 三一),年譜、世德紀及附録七卷(卷三二 — 三八)。在全書刊行以前,明代 正德後期以及嘉靖年間,隨著陽明學的發展,陽明弟子以及後學先後編有居夷集、傳習録、陽明先生文録、文録續編、陽明先生年譜等文獻,全書是對這些早期文獻綜合編輯的結果。本書是王文成公全書的彙校本,對底本以及校本的選擇,涉及到陽明文獻歷史源流的很多細節。

爲了使讀者更好地了解并利用本書,今將有關問題簡述如後。

一

傳習録是陽明學的經典文本,其原始形態是陽明弟子的問學記録。陽明一生熱衷講學,早期的問學記録有多種,其中以徐愛録影響最深。徐愛,字曰仁,浙江 餘姚縣人。正德二年,陽明赴讁前夕,徐愛以父命師事陽明。正德七年六月,徐愛以祁州知州考滿進京,尋陞南京工部員外郎。同年底,陽明陞南京太僕寺少卿,二人同舟歸越。一般認爲,今本傳習録的開篇部分即爲正德七年下半年陽明與徐愛的論學記録。至正德八年下半年,已有徐愛本傳習録在學者中流傳。徐愛卒於正德十二年五月,從正德八年到十二年,徐愛録當有所增補。據同門所述,徐愛録共有三卷。

正德九年,陽明在南京,徐愛、陸澄、馬明衡、季本等「同聚師門,日夕漬礪」,同年五月,薛侃及門受教。薛侃,字尚謙,廣東 揭陽人。正德十二年正月,陽明以南 贛巡撫至贛,軍務倥傯之餘,不廢講學。同年,薛侃登進士第,以未能自信,遂告歸侍母於玉山。後以母命,携其弟薛僑、侄薛宗鎧等,從學陽明於贛州。正德十三年八月,薛侃在贛州刻傳習録三卷,該書合併徐愛、陸澄、薛侃録爲一書。刻書時徐愛已經逝世,薛侃僅得徐愛録十餘條。由弟子記録并刊刻老師的語録,這是自宋 元以來儒家學術的傳統。兩宋大儒,如程子、朱子、象山等人皆有語録傳世。傳習録的問世,爲陽明文獻的編輯提供了經典的形式。

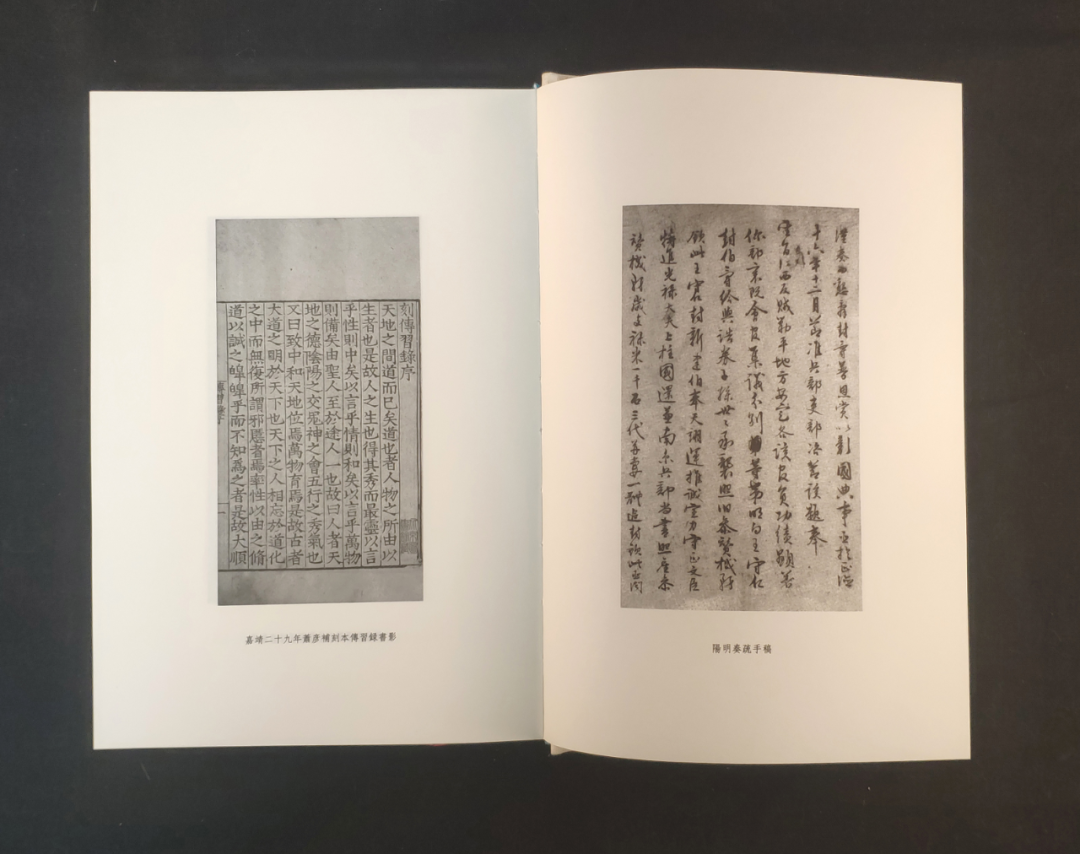

嘉靖三年,陽明家居講學,紹興知府南大吉師事陽明。同年十月,南大吉取陽明論學書數篇,合併薛本,編爲新本傳習録。在存世文獻中,有南本的補刻、翻刻以及增删本。其中比較接近原本者有嘉靖二十九年蕭彦補刻本。該書二册,上册爲上卷,又分爲三小卷。卷首有南大吉序、王畿序,王序説到蕭彦補版事。正文依次爲徐愛録、陸澄録、薛侃録。下册爲下卷,又分爲五小卷,包括新增論學書九篇以及雜著二篇。卷一録三書:答徐成之書(承以朱 陸同異見詢云云)、又(答徐成之書)(昨所奉答云云)、答羅整庵少宰書(守仁頓首啓云云);卷二爲答顧東橋書,而題作答人論學書(來書云近時學者云云);卷三録三書:答周道通書(吴 曾兩生至云云)、答陸原静書(來書云下手工夫云云)、又(答陸原静書)(來書云良知心之本體云云);卷四録二書:答歐陽崇一(崇一來書云師云德性之良知云云)、答聶文蔚書(春間遠勞迂途枉顧云云);末卷爲示弟立志説、訓蒙大意示教讀劉伯頌等(含教約)二篇以及蕭彦跋語。蕭彦補版時,距初刻已經過了二十多年,舊版有漶漫殘損之處,補版重刻了嚴重漶漫的頁面。補版頁面的字體、版框與原書略有出入,頗易分别。此外,美國 國會圖書館藏傳習録二册,原書卷首有嘉靖二十九年王畿序,與蕭本同,但全書字體工整,首尾一致,没有補版的痕迹。異文表明,蕭本與國會本有密切的源流關係。如上卷之二有「問先儒曰聖人之道」云云,其中「賢人之言則引而自高」句,蕭本「言」訛作「而」,而國會本作「道」,其他各本皆作「言」,此必國會本承蕭本之訛而臆改。又下卷答人論學書,書末有「通其説究其術」云云,蕭本「究」字漶漫,其他各本皆作「究」,唯國會本作「行」;同例又見下卷又答陸元静書,書中「及有本來面目」云云,蕭本「及有本」三字漶漫,其他各本皆無異文,唯國會本「及」作「反」;此必國會本承蕭本之漶漫而改訂。據推測,或者當時有補刻,即蕭本;有翻刻,即國會本。蕭本與國會本的篇目篇次幾乎完全一致,可以被認爲保存了南本初刻的面貌。與南本初刻比較接近的版本,還有嘉靖三十年的孫應奎本。據孫氏所述,該本據陽明手授之本重刻,其祖本當爲南本的初刻。孫本的篇目較蕭本少答歐陽崇一、答聶文蔚書二篇,其餘篇目篇次相同。值得注意的是,孫本的書眉位置附刻了評語,這或許是傳習録最早的評點本。

南本傳習録的增補本,有嘉靖二十三年德安府本。該書八卷,較蕭本增入答聶文蔚書二篇(得書近來所學之驟進云云,又:來書所詢,草草奉復一二云云)[1],答儲柴墟書二篇(盛价來,適人事云云;又:昨者草率奉報云云),答何子元書一篇(來書云禮 曾子問云云),共五篇[2]。此外,嘉靖三十三年,錢錞等重刻傳習録,又較蕭本新增修道説、親民説(即親民堂記,文字較原文有節略潤色之處)二篇。

南本傳習録的節略本,今存有日本 内閣文庫本。全書六卷,前三卷大略與薛本同,而具體條目多有出入。或者意示存其警策,即所選録者亦加以節略。如卷二上,開卷爲「澄問立志」云云、「問後世著述之多」云云,較蕭本略去「先生曰持志」云云、「日間工夫覺紛擾」云云等四條。同卷第四條爲「聖如堯 舜」云云,即蕭本同卷之第八條,兩相比照,該條略去蕭本「義理無定在」云云等四十餘字。其書卷四爲示弟立志説、訓蒙大意示教讀劉伯頌等(含教約),卷五爲答羅整庵少宰書,卷六爲答人論學書(即答顧東橋書),較蕭本少七篇。在傳習録的衆多版本中,此本最爲簡略。

陽明逝世以後,陽明文獻的主要編者是錢德洪。錢德洪,本名錢寬,字德洪,因避先世諱,以字行,浙江 餘姚縣人。正德十六年九月,陽明便道歸越,錢德洪及門受業。陽明居越期間,錢德洪除歸省外,無日不侍左右。嘉靖五年以後,錢德洪與王畿成爲王門教授師,凡初及門者,皆令其引導。嘉靖十四年二月,錢德洪編定陽明先生文録(即聞人詮本)以後,又擬將陳九川等人的問學記編爲傳習續録,後遭母喪,未能終事。錢氏草稿流傳到湖北,同門曾才漢「傍爲採集」,編爲遺言。錢德洪讀遺言,以爲採録未精,於是又與同志劉起宗等人商量删訂,編爲傳習續録,其中包括陳九川、黄勉叔、錢德洪、王畿等人的記録。嘉靖三十三年,傳習續録刊於安徽 寧國府 水西精舍。嘉靖三十五年,錢德洪在湖北 崇正書院,應門人沈寵之請,取陽明逸稿「語之不背者,得一卷」(即全書本傳習録卷下「黄以方問博學於文」以下諸條),附於水西本之後,編爲新本傳習録。據學者推測,崇正書院本極有可能是全書本傳習録的祖本。

現今存世的明刻傳習録版本中,尚有殘本數種,各家著録多無定説,此略而不論。傳習録之外陽明教言的簡編本,有嘉靖十六年薛侃、王畿編訂的陽明先生則言二卷。又嘉靖三十二年,宋儀望在河東書院翻刻聞本文録,又綜合傳習録、文録,拔其精粹,編爲陽明先生文粹十一卷。明代後期,尤其是萬曆以後,陽明從祀孔廟,陽明學風靡一時,陽明文獻的各種選本層出不窮。

二

嘉靖三年夏,陽明門人徐珊、後學丘養浩等輯録陽明 正德二年前後在龍場以及赴讁途次所作的詩文,編爲居夷集三卷。居夷集是陽明詩文集最早的單行本,具有重要的校勘價值,其中有詩一首始得東洞遂改爲陽明小洞天不見於其他各本。

嘉靖六年四月,門人鄒守益請刻文録。陽明取文稿三之一,不分體類,標以年月,命錢德洪編次。錢德洪編定陽明文稿,又掇拾所遺請刻,陽明體其意,許刻附録一卷。文録編定以後,由鄒守益刊於廣德,世稱廣德本。廣德本凡四册,卷數不明。在存世的陽明文獻中,有中國人民大學圖書館藏陽明先生文録三卷,與廣德本關係最爲密切。該書於書信、論説、墓誌等,不分體類,最接近陽明先生年譜對廣德本的描述。但原書卷一有與王晉叔書三首,版式與前後不類,明顯出於補刻。原書末尾署「門人陳文學、葉梧重校」,陳、葉皆貴州人,則原書當刊於貴州。

陽明逝世以後,錢德洪、王畿等相約同門,收集遺言,準備編輯更爲完備的文集。嘉靖九年夏天,錢德洪、薛侃等人編定陽明先生詩録四卷。由於陽明弟子衆多,遍佈各地,且廣德本文録已流行開來,因此在嘉靖前期出現了文録的續編本。今存有上海圖書館藏新刊陽明先生文録續編三卷,嘉靖十四年巡按貴陽監察御史王杏刊。原書卷一以及卷二上部包括文類、書類、雜著、祭文等作品八十餘篇,卷二下部以及卷三爲詩歌。原書卷三之末署「貴州都司經歷趙昌齡、耀州知州門人陳文學、鎮安縣知縣門人葉梧校刊」,則其刊刻與人大本關係頗密。通檢全編,其中有文十八篇、詩二首,皆全書所未録。該本篇目與人大本無一重複,這不可能是巧合。合理的推測是,人大本當爲廣德本的翻刻本,而王杏本即廣德本的續編。

又日本 九州大學文學部藏有陽明先生文録八卷,其中文録四卷(卷四末尾部分附有詩四十餘首,與詩録部分多重複)、詩録四卷(即嘉靖九年錢德洪、薛侃編訂本)。九大本文録部分,篇目次序與人大本大體相同,但略有增補。該書在有關篇目下注明了其所依據的「舊本」的某些特徵,如卷二與朱守忠書下注「已下舊本在夏敦夫書下」;卷三大學古本序下注「舊本無」;卷四象山文集序下注「已下舊本在正録 纂言序下」。這些「舊本」的特徵,與人大本基本相符,而人大本補刻的與王晉叔書,也不見於九大本。可以肯定,人大本與九大本的文録部分必然同出一源。

從異文來看,九大本、王杏本、人大本構成陽明文獻的早期序列。如全書卷四答徐成之書,唯獨九大本與人大本篇末有「延禧先生,吾鄉之善人長者」云云四十餘字;同卷寄希淵書之三,亦唯九大本與人大本篇末有「言不能盡,守忠行匆匆,餘惟心照」等數語。又卷七示弟立志説「一有私欲,即便知覺」等語,唯九大本與王杏本無「欲」字;又卷十九京師詩,即憶龍泉山等八首,唯九大本、王杏本題爲雜詩,無單首題名。凡此種種,足以佐證源流。

嘉靖十年初,王畿、錢德洪在南京準備廷試,會晤鄒守益、黄綰等人并討論文録編輯事。黄綰以爲「集文不必擇其可否,概以年月體類爲次」;而鄒守益以爲陽明「終身命意,惟以提揭人心爲要。故凡不切講學明道者,不録可也」。錢德洪反覆斟酌,「乃兩是而俱存之」。嘉靖十一年秋,錢德洪携文録草稿至姑蘇,與同門黄勉之重爲釐類。嘉靖十二年,黄綰序陽明先生文録二十八卷本問世,全編文録五卷,外集九卷,别録十四卷。嘉靖十四年,錢德洪謀於同門聞人詮等,刊行二十四卷本陽明先生文録,全編文録五卷,外集九卷、别録十卷。黄、聞二本皆分爲文録、外集、别録三部分,卷次篇次大略相同。錢德洪之意,「以純於講學明道者爲正録,曰明其志也;以詩賦及酬應者爲外集,曰盡其全也;以奏疏及文移爲别録,曰究其施也。」今比較二本,除公移外,有出入的篇次并不是特别多,或者黄綰衹是反對過度分析,因爲「講學明道」與「酬應」并没有截然的界限。

黄本、聞本的篇目并不完全重複,黄本有書信十三篇、公移一百餘篇不見於聞本。聞本外集中,如卷一守儉弟歸曰仁歌楚聲爲别予亦和之、卷三忘言巖次謙之韻、卷八竹江劉氏族譜跋、卷九文橘庵墓誌、祭孫中丞文等篇,黄本皆無。凡此各篇,或是錢德洪至姑蘇以後新得的遺文。黄本公移七卷,存録批文、告諭等四百餘篇,其中約有一百五十篇不見於聞本。如此多的篇目被刊落,令人驚訝,今考其内容,似亦有故。如黄本平寧藩叛亂上,輯録公移八十八條。其一牌行贛州府集兵策應、其二牌行南昌吉安袁州臨江撫州建昌饒州廣信南安九江南康瑞州十二府集兵策應。聞本别録卷九征寧藩公移僅保留黄本「其一」,而刊落「其二」,兩篇内容高度相似,衹是同一公文發往不同部門。又黄本同卷其七咨兩廣總制都御史楊共勤國難、其八案行廣東布政司共勤國難,聞本保留「其七」,刊落「其八」,刊落之故當與前例相似。黄本「其八」衹有四十字,頗爲瑣碎,史料價值微弱。其餘刊落各篇,大體類此。

聞本、黄本重複的公移篇目,黄本的内容有多篇詳於聞本。聞本在部分公移的末尾删去了常用的套語,也有部分删略似乎出於節省篇幅的考慮。由於涉及删略的篇目很多,難免有可議之處。如聞本别録卷八案行分守嶺北道官兵戴罪剿賊篇,黄本篇首有「據參議黄宏呈」云云一百四十餘字,其中開列千户劉彪以及兵夫傷亡事。聞本删此百餘字,使得篇末「仍將陣亡千户劉彪」云云事體不備。又如嘉靖七年,陽明處置思恩、田州事,所謂「分設土官巡檢以散各夷之黨」(參處置平復地方以圖久安疏)。聞本别録卷十有分派思田土目辦納兵糧篇(全書卷十八),其中説「照得思恩、田州二府」云云,又説「除割田州八甲,分立土官知府,以存岑氏之後」云云,詳其文義,則思恩爲一事,田州爲一事,又岑氏八甲爲一事,而聞本以及全書僅存公移一篇。檢黄本公移「總督兩廣平定思 田始末」條下,其四十七仰田州龍寄等各目分管各城頭,其四十八牌行田州土目暫管岑氏八甲,其四十九牌仰思恩府土目分管各城頭,三篇次第分明。其四十七即聞本分派思田土目辦納兵糧篇。比較二篇,黄本於文末詳細開列凌時甲以下共四十甲夏税秋糧、兵役、官禾等項,而聞本自凌時甲以下盡數省略。

從編輯體例而言,黄本有不可泯没的長處。黄本存録公移四百餘條,分爲「巡撫南 贛等處通行」、「巡撫南 贛征漳寇始末」等十目。各目之下以事體年月爲次,條理分明。全書公移分散在卷十六、十七、十八、三十、三十一等卷,或属於同一事體而分散兩處,讀者非細心尋繹,不易見其始末。如「巡撫南 贛征漳寇始末」,共九條,黄本「其一」「其二」在全書卷三十,而「其三」至「其九」在卷十六。又如「征剿八寨 斷藤峽」,共四十五條。黄本其四十一批參將張經撫恤來降呈,其四十二告諭十冬里,二篇事體非常相近,而全書一見於卷十八,一見於卷三十。

聞本文録是隆慶六年全書的底本來源,從初刻到全書,源流并不十分清晰。通常認定的聞本開篇爲黄綰 陽明先生文録序,次爲鄒守益 陽明先生文録序,又下爲陽明先生文録總目,正文部分半頁十行二十字[3]。黄綰本卷首爲黄綰 陽明先生存稿序,其次即爲正文。今存有國家圖書館藏陽明先生文録二十四卷十行二十一字本。該本卷首爲寫刻鄒守益 陽明先生文録序,其次爲刻文録叙説,又下爲總目。此十行二十一字本(爲叙述方便,以下簡稱鄒本)與嘉靖三十六年胡宗憲本有明顯的沿襲關係。胡本開篇爲胡宗憲 重刊陽明先生文録序,其次爲黄序、鄒序,又下爲刻文録叙説以及總目。鄒本、胡本在鄒序之後,皆在下一頁首行刻「陽明先生文録總目」八字,又次行爲刻文録叙説。叙説結束之後,二本徑接總目,并不按通常的格式另起一頁。目録部分,鄒本、胡本别録末卷最後一條爲批廣東市舶司提舉故官水手呈,而此條之正文,二本皆在外集卷九之末,即祭六世祖廣東參議性常府君文之下。而所謂聞本及其翻刻本,其目録皆止於撫恤來降條,即鄒本、胡本末卷倒數之第二條。

從異文來看,鄒本、胡本明顯屬於一系。如文録卷一與辰中諸生篇,末句「所謂知得灑掃應對,便是精義入神也」,鄒本、胡本與全書本同,而黄本、董聰本、閭東本,以及所謂聞本、宋儀望本、邵廉本,各本於「知得」下并有「則」字。又文録卷二與黄勉之,篇中舉黄氏來書中語「詩云有女如雲,未嘗不知其姣也,其姣也匪我思存」云云。鄒本、胡本與全書本同,而黄本以及所謂聞本一系於「如雲」下皆有「言如雲」三字,又皆不重「其姣也」三字。通校全書,這樣的例子很多。據胡宗憲自序,胡本根據「姑蘇本再加校正」。胡氏重刊此書,合作者爲王畿、錢德洪、唐堯臣等人,其所述版本依據當非虚語。

綜合各種證據,似乎可以認爲鄒本才是聞本的初刻,即姑蘇本。考十行二十字本被稱爲聞本的理由,或是因爲黄綰序中有「謀諸提學侍御聞人邦正刻梓以行」等表述,而錢德洪 刻文録叙説同样説明「謀諸提學侍御聞人邦正入梓以行」。如果鄒本才是聞本的初刻,則其書不録黄序也理由充足,因爲黄綰與鄒守益(錢德洪從鄒)在編輯思路上正是處於對立的兩方。此結論與各家著録不符,仍有待深入研究。

在傳習録以及文録的諸多翻刻本中,胡宗憲本值得特别關注。胡宗憲,字汝貞,號梅林,嘉靖十七年進士,曾任餘姚縣令,故習聞陽明之學。嘉靖三十三年,胡宗憲出任浙江巡按,與提學副使阮鶚修復杭州 天真書院。又應錢德洪、王畿的要求,捐資重刻陽明先生文録以及傳習録。胡本文録據聞本重刊,成書於嘉靖三十六年九月。原書二十册,單頁九行十九字,册首多標注「後學新安 胡宗憲重刻、錢德洪 王畿編次、唐堯臣校正」等字樣。胡本傳習録三卷,各卷之下又細分,共十一小卷(上卷三、中卷五、下卷三),單頁九行十九字,卷首題「後學新安 胡宗憲重刻、門人錢德洪 王畿編次、唐堯臣 桂軏校正」等字樣。胡本傳習録綜合了南本、水西精舍本、崇正書院本的内容,删去答徐成之二書,增入答聶文蔚書。錢德洪於卷首有小序一首,説明去取之故[4]。胡本文録、傳習録的諸多特徵皆爲王文成公全書初刻本所繼承。

聞本文録行世以後,錢德洪又陸續收到同門寄來的遺文。錢德洪以爲「師没既久,表儀日隔,苟得一紙一墨,如親面覿」,因而將新得的遺文連同陽明早年的詩文作品彙編爲陽明先生文録續編,并在嘉靖四十五年,由嘉興知府徐必進刊刻行世。據年譜記載,徐本續編共六卷,附家乘三卷,則爲九卷。今有首都師範大學圖書館藏本,原書八卷, 卷一至卷四爲陽明作品,文字内容相當於全書卷二十六至二十九。徐本卷五卷首標注「附録」字樣,收録陸澄 辯忠讒以定國是疏等文獻,卷五之後爲家乘三卷。徐本卷五以及家乘部分與全書卷三十七、三十八的文字内容大體相當。

三

編纂陽明先生年譜,是陽明學史上的重要事件。據錢德洪所述,約在嘉靖十年,薛侃等人即動議編輯陽明年譜。參與編纂者不止一人,按照計劃,同門諸人分年分地,收集遺事,編成草稿,由鄒守益統一删訂。編纂年譜并非易事,嘉靖二十七年六月,距動議編輯年譜已經過了十七年,鄒守益、羅洪先、王畿、錢德洪等人在青原山大會上討論年譜編纂事,將「丁丑以後五年」(正德十二年到十六年)陽明巡撫南 贛并平定寧王叛亂事囑羅洪先編次考訂。嘉靖三十五年底,又是青原山聚會,錢德洪還就年譜事與鄒守益商議。

錢德洪作爲年譜的主要編者,起初僅僅負責陽明始生至讁龍場一段。嘉靖二十九年,錢德洪在溧陽(今屬常州)嘉義書院完成草稿。此後又過了十年,年譜尚未成稿,鄒守益致書催促,謂「同志注念師譜者,今多爲隔世人矣。後死者寧無懼乎?譜接龍場,以續其後,修飾之役,吾其任之」。嘉靖四十一年底,錢德洪携年譜稿訪問鄒守益,行至南昌(鄒爲江西 安福人),得知鄒已於十一月逝世。錢德洪與胡松吊唁之後,便道訪問羅洪先,相約共同考訂。

羅洪先,字達夫,號念庵,江西 吉水人。正德十二年,陽明巡撫南 贛,羅洪先有志及門,因父母愛護不讓出門,故終身止稱後學。嘉靖四十一年底,錢德洪與羅洪先分别之後,取道江西省城,準備在南昌完成年譜的編纂工作。因爲省城同志很多,無端應酬,分散精力,因而於四十二年初前往上饒 懷玉書院。同年四五月間,年譜草稿略就,同時寫寄羅洪先删訂。錢德洪完成草稿以後,回到杭州 天真書院,又與王畿、黄國卿、陳大賓等人對年譜進行校正,并「亟謀梓行」。在錢德洪四十三年春寫給羅洪先的信中,曾提及天真本年譜的刊刻,書信説「滄溪物故,見吾 閩去,刻將半矣」。黄滄溪卒於四十二年年底,是天真本當成書於四十三年初。羅洪先收到年譜稿以後,取陽明文集「一一詳究」,「手自批校,凡三四易稿」,對原稿作了很多修訂,又增録了若干引文以及傳聞。最終定稿爲三卷本,由胡松、陸穩、毛汝麒等人刊於贛州。

天真本、贛州本年譜刊行以後,又過了六七年,謝廷傑巡按浙江,彙刊王文成公全書并附録年譜,於是又據二本進行删訂。今檢郭朝賓本王文成公全書,原書卷三十二、三十三(年譜一、二)兩卷,卷首標注「新昌 吕光洵增訂」;卷三十四(年譜三)一卷,卷首標注「新昌 吕光新增訂」;卷三十五年譜附録一增録陽明身後事,卷首標注「秀水 沈啓源增訂」,卷三十六年譜附録二存録年譜舊序以及論年譜書,卷首標注「後學秀水 沈啓原録」。吕光洵、吕光新對年譜舊本進行「增訂」,先是刊落原譜中大量的引文,必要的引文也節略存録。對於叙述性的文字,全書本據天真本、贛州本綜合删訂而成,删訂之後的版本較原本整飭,但未能盡免沿襲之累。

年譜定稿期間,羅洪先與錢德洪有書信就年譜的修辭原則以及若干傳聞事實進行討論。錢德洪的年譜稿中有「鋪序」「文飾」(羅洪先語)之處,大概是一些推尊陽明的話。羅洪先以爲大可不必,他舉象山年譜爲例,説「每見友人於門生推尊處,輒有厭心」,而陽明功業昭著,無需再加揚詡,衹宜「平平説去,令人自看」。今檢天真本「鋪序」「文飾」之處,如正德十四年擒獲宸濠條,錢德洪慨歎「此聖學之全功,三王之遺智也」云云。又正德十五年「正月居贛」條,錢德洪叙陽明處權竪事,按語説「(前略)及與忠等酬對,守正而不屈,旁行而不流,出入變化,妙應無迹,而奸黨終不敢逞,身亦免難。三代以下,證聖學之全功,徵矣哉」云云。贛州本「微涉揚詡,不敢存一字」,於此徑自刊落。

羅洪先也不認可天真本中某些辯證學術的文字。如正德四年,陽明始論「知行合一」。錢德洪説「先生以晦庵分知行爲進學之次第,先之以格致而於知無不明,然後實之以誠正而於行無所繆。是使學者影響測憶以求知,而不知性體有自然之明覺也;拘執固滯以爲行,而不知性體有自然之感應也」云云。又正德十三年七月,刻古本大學,錢德洪説「先生在龍場時,疑朱子 大學章句非聖門本旨」云云。這兩條都包含了對朱子的批評,第一條與陽明的意思似乎也有出入。其中「先之以格致」、「然後實之以誠正」云云,語本陽明 答徐成之書,而原書分明説:「此乃後世學者之弊,而當時晦庵之自爲,則亦豈至是乎?」是天真本欲推尊陽明而反失陽明之意。贛州本删此二條,於第一條代以徐愛録知行答問語(後徐愛因未會先生知行合一之訓云云),第二條則删存大學古本序,較爲平實。

陽明弟子衆多。年譜稿羅列弟子姓字,羅洪先認爲「太濫」,有「不必强入」者。羅洪先尤其質疑舒芬稱門生一事,他舉舒芬書信以及贈詩爲證,以爲舒芬稱門生乃僚屬之常稱,并非服膺陽明之學。錢德洪對此略有辯論。今檢天真本在正德十五年九月條下記舒芬稱弟子事[5],共百餘字,而詳其意味,似猶未免矜飾,或者并非實録。

羅洪先在通信中還指出了年譜稿中某些可疑之處。如正德十五年,年譜稿記陽明「正月,居贛」,「九月,還南昌」。羅洪先以爲此「非巡撫所宜」,乃考開先寺刻石以及詩文,訂作「正月赴召」,「二月,如九江,還南昌」,「六月如贛」,「九月」,又「還南昌」。從刊行的天真本來看,羅洪先的意見没有被盡數採納,或者錢德洪自有定見,故不爲所移;或天真本定稿之時,事經多手,非錢氏一人所能主張。

在定稿刊行的版本中,贛州本與天真本有一個重要區别。贛州本輯録陽明遺言遺事頗多。如弘治十四年陽明就道者蔡蓬頭問仙術、地藏洞訪異人;正德十二年十月,陽明與謝志珊問答語;正德十三年九月,修濂溪書院,「設酒食以勞諸生」等事,皆僅見於贛州本。通檢全譜,贛州本所録遺事有三十多條不見於天真本。其中有些記録頗涉神怪,如弘治五年舉鄉試條,有考場中夜半見巨人事,又正德四年有書院斬妖事,是皆不免「怪力亂神」。贛州本輯録遺事有明顯出於傳聞異辭的例子。如正德十三年正月誘擒池大鬢,天真本據浰頭捷音疏改寫,而贛州本據傳聞記録。贛州本於叙事之末,説「紿仲容事,難顯言,故上捷之辭稍異」。又叙擒宸濠始末,贛州本據龍光之言與羅洪先所親聞者,增補遺聞若干條。此雖出自傳聞,但作爲當事者口述,自有特殊的價值。

天真本、贛州本皆屬綱目體,全譜以大字提要爲綱,雙行小字爲目,二本在具體綱目上略有出入。如正德十二年,六月「疏請疏通鹽法」、九月「疏謝陞賞」、「疏處南 贛商税」,正德十四年,正月「疏乞致仕不允」等,皆贛州本有而天真本無。又正德十二年五月,贛州本有「疏請申明賞罰」條,而天真本相同的内容繫於「九月改授提督」條下。又正德十三年,「二月奏移小溪驛」,天真本有綱無目,贛州本於其下注「小溪驛舊當南康」云云。

陽明一生的學術活動經歷過多次轉變,年譜對於某些關鍵環節以及重要論述皆有提示性的標注。今檢二本,標注大體一致,但也不完全相同。如弘治二年下標「是年,先生有志聖學」;又十年下標「是年,先生學兵法」;二本大體相同。又嘉靖三年下,天真本標「舒柏有敬畏累灑落之問、劉侯有入山養静之問」、「論聖賢之學無妨于舉業」等,贛州本皆無標注。在標注形式上,天真本於各目皆黑底白字,頗爲醒目,而贛州本僅在諸字之外加一綫框。

天真本、贛州本以及全書本有密切的源流關係。如弘治二年陽明見婁諒事,天真本作:「是年,先生有志聖學。先生舟至廣信,謁婁一齋 諒,語以宋儒格物之學,謂聖人必可學而至,先生深契之。」贛州本作:「是年,先生始慕聖學。先生以諸夫人歸,至廣信,謁婁一齋 諒,語宋儒格物,且謂聖人必可學而至,遂深契之。」全書本作:「是年,先生始慕聖學。先生以諸夫人歸,舟至廣信,謁婁一齋 諒,語宋儒格物之學,謂聖人必可學而至,遂深契之。」

從嘉靖四十二年的草稿到最終刊行的天真本,或許訂正的地方并不是很多。所以在某種程度上,贛州本可以視爲天真本的删訂本。以此條爲例,贛州本改「有志」爲「始慕」,改「先生舟至廣信」爲「先生以諸夫人歸,至廣信」,又删下文「以」字,删「之學」二字,補「且」字與「遂」字,又删「先生」二字。全書據兩本删訂,作「始慕」,從贛州本;「先生以諸夫人歸,舟至廣信」,從贛州本,但仍從天真本補一「舟」字;「語宋儒格物之學」,同天真本,但從贛州本删去「以」字;「謂聖人必可學而至」,從天真本;「遂深契之」,從贛州本。這些改動大體都是一些枝葉上的調整,并非絶對必要。如天真本没有「以諸夫人歸」等字,是因爲大綱已經説明「夫人諸氏歸于姚」。删「以」字,補「且」字與「遂」字,這種虚詞上的删改,全譜中例子極多。以上這些改動,如果説有删述的意圖,則改「有志」爲「始慕」似乎較有分寸。「有志」當出自孔子「吾十有五而志於學」。陽明非常重視「立志」,他曾經説「學本於立志,志立而學問之功已過半矣」(與克彰太叔)。陽明見婁一齋,時年十八,其後又學兵法,學養生,有很多曲折,龍場悟道更在十九年之後,則「有志」二字似乎不如「始慕」準確。全書本從贛州本,或亦有見於此。總之,三本中異文很多,很難概論,大體如此。

5、此年月與舒芬傳記不符,考證見黄宗羲 明儒学案卷五十三,又見束景南 王陽明年譜長編(上海古籍出版社二○一七年十一月第一版 第一三四二頁)。

四

明穆宗 隆慶元年,追贈陽明 新建侯,謚文成。隆慶六年九月,浙江巡按謝廷傑見傳習録、文録、年譜等各自單行,學者傳習不便,遂將各書彙編爲王文成公全書三十八卷。重刻之時,傳習録、文録皆以胡本爲底本,對二書重複的部分,即傳習録卷中與文録論學書重複的篇章,作了相應調整。原始文録首正録,次外集,次别録,全書調整爲首正録,次别録,次外集。文録外集詩歌四卷(外集卷一、二、三、四),全書壓縮爲兩卷(卷十九、二十)。全書基本上保留了傳習録、陽明先生文録等早期文本的原始形態,但是早期文本的編輯原則并不完全一致,比如文録分爲正録、外集、别録,而文録續編并無類似的區分。聞本文録的公移是經過删存之後的版本,而文録續編中的「三征公移逸稿」是沈啓原的輯佚成果,這幾乎是兩種衝突的編輯原則。全書仍其舊制,故公移部分較爲散亂。

彙編全書,錢德洪等人又對部分文字作了潤色節略處理。如卷二答周道通書引來書中語「或游衍經行」,傳習録、文録諸本皆作「或行動」;同篇「然終不如朋友講聚,精神流動,生意更多也」,傳習録、文録諸本僅作「然終不如講學時,生意更多也」。此兩例,早期版本措語質直,而潤色之後,雅正飽滿,與陽明的思想頗爲契合。節略之例見卷六與王公弼之二,全書本終於「别有一段困勉之事也」云云,而文録諸本「也」字下又有「王汝止久候不至」云云等三十餘字。又同卷與歐陽崇一,全書本略去文録諸本末尾兩百餘字。

隆慶六年杭州刊行的王文成公全書流傳較少,有關研究十分薄弱。編者所據爲日本 國立公文書館藏本,該書原始裝訂二十四册,第一册爲序言、目録,第二册开篇爲刻王文成公全書姓氏總目,以下備列「欽差提督軍務巡撫浙江等處地方都察院右副都御史户部左侍郎汶上 郭朝賓、欽差提督軍務巡撫浙江等處地方都察院右副都御史新昌 鄔璉、巡按浙江監察御史新建 謝廷傑」等三十七人職銜、姓名。其中包括浙江布政使、參政、按察使、副使、僉事、杭州知府、同知、通判等,署名最末者爲「海寧縣知縣奉新 余良楨」。自第二册起,原書每册之首備列葺録、編次、校閲諸人姓字。如第二册全書卷一之首開列「門人餘姚 徐愛傳習、揭陽 薛侃葺録、餘姚 錢德洪編次、山陰 王畿增葺、南昌 唐堯臣校閲」等五項,是因仍胡本而略有損益。通檢全書,正文部分主要校閲者爲唐堯臣、嚴中,年譜部分爲王畿、胡松。世德紀附録的校閲者爲「後學諸暨 酈琥」,酈琥也是胡宗憲本傳習録以及文録的主要校對者。

杭州本全書有一個十分重要的版本特徵,原書各卷之首多有版面壓縮或者擴展的情況。一般而言,全書單頁九行,行十九字,這與其所依據的底本大體相同。但是杭州本多卷的卷首都出現了改變字數甚至行數的頁面。編者的基本結論是,杭州本刊刻時比較倉促,不得不充分利用胡本以及徐本的舊板片,而僅僅新刻了各卷的卷首以及年譜、年譜附録部分。也就是説,杭州本是用新舊板片混合刷印而成的書。這對於本書的校勘工作影響不是很大,但却爲我們理解杭州本的某些文獻細節提供了思路。具體情況,編者在郭朝賓本王文成公全書的版本及其有關問題一文中作了詳細説明,此處不再贅述。

隆慶六年底,謝廷傑調任南京督學,又據杭州本全書進行翻刻[6]。翻刻本與杭州本内容相同,唯杭州本字體方正,尚存幾分嘉靖本的意味,而南京本却是萬曆時期新興的寫刻風格。南京本於各册之首删去「編次、葺録、校正」等條目,而將杭州本中的諸人姓字總結爲「編輯文録姓氏」(包括徐愛、錢德洪、嚴中、王畿、陳九川、唐堯臣等十一人)、「校閲文録姓氏」(包括羅洪先、胡松、吕光新、沈啓原等四人)兩條,置於總目之前。南京本於「校閲文録姓氏」之下爲「彙集全書姓氏」,僅列「提督學校直隸監察御史豫章 謝廷傑」一人。又下爲「督刻全書姓氏」,下列「應天府推官太平 周恪、上元縣知縣莆田 林大黼、江寧縣知縣長陽 李爵」等三人。

南京本據杭州本翻刻,書中因襲之迹,歷歷可指。如卷二答周道通書有「略下轉語」云云,杭州本「下」字末筆作一短横與首筆平行,字形如未完全之「干」字,南京本沿襲訛作「干」。又卷十二江西捷音疏「敗潰之卒皆奔告城中」云云,杭州本「潰」字倒數第二筆與「之」字首筆相連,南京本由此誤作「潰乏」。又卷十三辭封爵普恩賞以彰國典疏「夫寧藩不軌之謀」云云,杭州本「夫」字中間部分略微殘損,字形近「矣」,南京本訛作「矣」,通行整理本皆讀屬上句,以爲末尾語助。又卷二十寄潘南山詩,有句云「他年還許卜西鄰」,南京本「卜」訛作「上」。考其致誤之故,蓋將「卜」字與「西」字首筆連綴誤認。又卷三十八霍韜 地方疏,篇末有「雖勿崇焉可也」等語,編者所據杭州本自「勿」字而下整行墨色漶漫,而「崇」字猶略可辨,南京本「崇」字爲墨釘,文淵閣本闕字,摛藻堂本訂作「論」,通行整理本或訂作「計」,今檢霍文敏公全集亦作「崇」。

編者所據杭州本尚有美國 普林斯頓大學圖書館藏本,該書與日本 國立公文書館藏本屬於同版異本,字體版框等特徵皆高度一致,但原書中有一兩處足以佐證文獻源流的細節,值得特别關注。全書卷首有錢德洪 刻文録叙説,其中有句「德洪輩在侍者踪迹尚寥落」,南京本以下各本皆脱「在」字,而國立公文書館本「在」字墨色分明,唯普林斯頓本「輩在」二字殘損,似於墨色未乾之際經人擦拭,「在」字絶不可辨。又全書卷三十六羅洪先 陽明先生年譜考訂序,其中有句「其安焉而弗之覺者」,國立公文書館本字畫清晰,而普林斯頓本「之覺」二字及其邊欄皆殘損,「之」字大體尚存,而「覺」字全體脱落。南京本「覺」字皆爲墨釘,四庫本承南京本之墨釘,據文義補訂,文淵閣本作「悟」,摛藻堂本作「儆」。據此二例,可知南京本據以翻刻的杭州本必爲後刷本,故而沿襲了其中的缺損脱落之處。

由於偶然的歷史原因,從杭州本到南京本幾乎成爲陽明文獻源流史上的分水嶺。明 萬曆、天啓年間,杭州本與南京本皆有補修或翻刻[7]。清乾隆時期修四庫全書,即以南京本爲底本。直到近代,南京本又通過四部叢刊廣爲流通,成爲民國時期乃至當代諸多整理本的底本。今比較二本,無論字體規範、校讎精審,皆以杭州本爲勝,而有異文之處,杭州本多與早期文録一致。如卷二答顧東橋書中舉顧氏來書中語,有謂「鄉愿之亂忠信」,「亂」字,杭州本、文録本不誤,而南京本訛作「辭」。詳其文義,亦頗可疑,文淵閣本仍之,而摛藻堂本改「辭」爲「似」。又卷十九九華山賦,有句「飲缽盂之朝露」,「飲」字,杭州本、文録本不誤,而南京本、四庫本皆訛作「欽」。又卷二十四示徐曰仁應試篇,有謂「務須絶飲酒」云云,杭州本、文録本不誤,而南京本作「務須絶飲食」,「絶飲食」,義不可通,文淵閣本、摛藻堂本遂改作「節飲食」。

南京本及其翻刻本存世較多,其源流仍需略爲辨析。編者所見明刻本全書,杭州本有國立公文書館藏本、普林斯頓大學圖書館藏本。南京本有國家圖書館藏本、天津圖書館藏本、四部叢刊本、哈佛大學圖書館藏本。這幾種南京本在很多字形細節上高度相似,因而造成一種廣泛的誤解,以爲各本之間并無源流問題,實則不然。

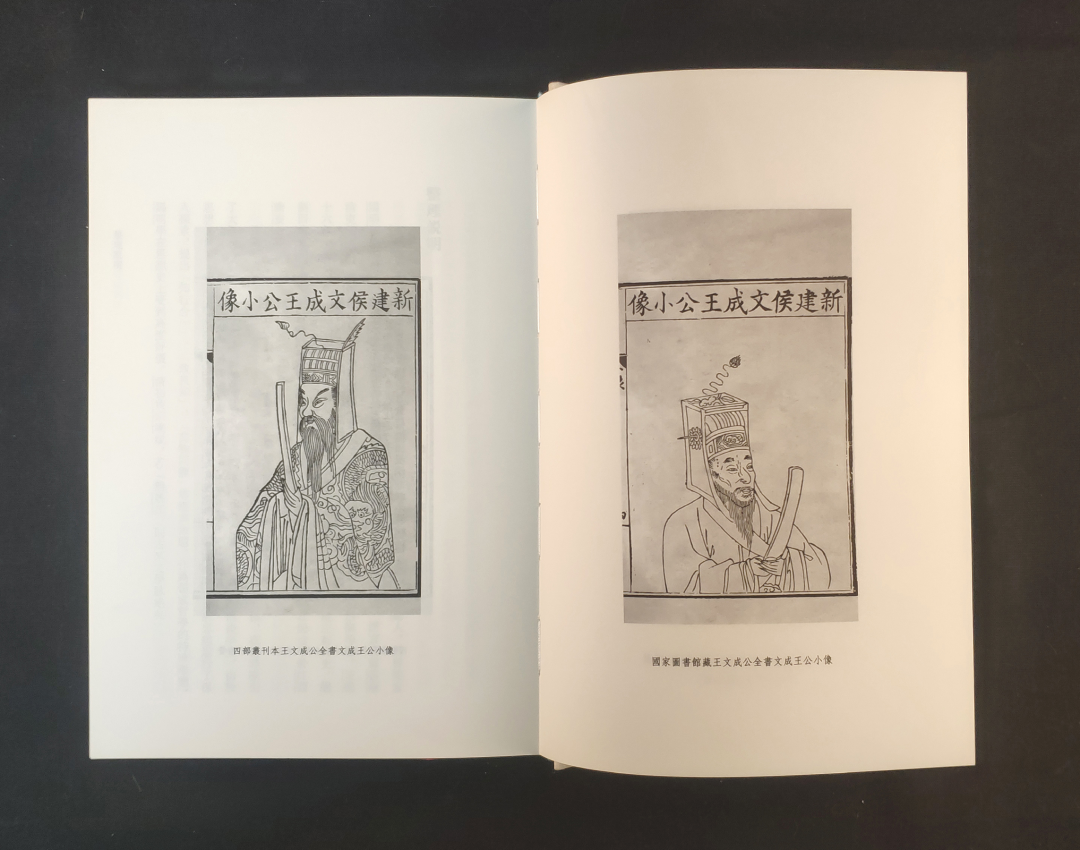

以上所舉南京本,叢刊本、哈佛本爲同版異本,高度相似,但有因校改形成的細微差異。各書卷首,國圖本、天圖本的「新建侯 文成 王公小像」皆「清癯」[8],與杭州本同,而叢刊本、哈佛本的「小像」體態豐腴,服飾亦與前三本不同。清人俞嶙於康熙初年重刊王陽明先生全集,該書卷首「王陽明先生遺像」與杭州本同。俞嶙爲餘姚人,據其所述,書中小像與餘姚之陽明廟像相似。叢刊本於「小像」之後有王畿、鄒守益、王正思等五人所題之贊語,杭州本、國圖本、天圖本皆無。此外,杭州本與國圖本在卷三十一之下無山東鄉試録,而天圖本、叢刊本有.

哈佛本、叢刊本有明顯出於補刻的頁面,如全書卷二,即傳習録卷中答歐陽崇一書(原書頁五十一、五十二),字體行款與前後不類,由於將一段跋語(答原静書出,讀者皆喜澄善問云云)刻作單行十九字(原書正文單行十九字,跋語退一格爲十八字),以致第五十一頁較原式提前一行,至第五十二頁末尾則空白一行。補刻數頁疏於校勘,其中訛誤爲四庫本所沿襲。又卷三十六論年譜書之「承别簡數百言」篇,自「也今之稱後學者恒不易易」以下(原書頁十九、二十),國圖本、天圖本脱去二頁,而叢刊本、哈佛本此二頁明顯出於補刻。此補刻部分有羅洪先與錢德洪論「稱後學不稱門人」一篇,該篇末尾一句,杭州本作「惟兄聽其言」,叢刊本脱「聽其」二字,版面尚有墨釘,四庫館臣據此本整理,文淵閣本訂作「惟兄無多言」,摛藻堂本作「惟兄諒其言」,而通行整理本或删去墨釘,徑作「惟兄言」。

雖然同屬南京本的各本高度相似,幾乎不能分别,但書中仍有異文足以證其源流。如卷一傳習録上「又曰五經亦只是史」條,有云「時存其迹以示法」,「時」字,杭州本、國圖本無疑,而天圖本、叢刊本「日」字偏旁不甚規範,四庫本承襲訛作「特」。同卷「希淵問聖人可學而至」條,有云「學者學聖人,不過是去人欲而存天理耳」,「天理」二字,杭州本、國圖本、天圖本不誤,唯叢刊本訛作「大理」。又卷二傳習録中開篇錢德洪序,有云「此孔 孟以來賢聖苦心」,杭州本、國圖本、天圖本同,而叢刊本「賢聖」作「聖賢」。同卷答顧東橋書中「故先生特倡誠意一義」云云,「特」字,杭州本、國圖本、天圖本不誤,叢刊本訛作「持」,又國圖本、天圖本「特」字皆在該頁第三行之首,而叢刊本在第二行之末。同篇「夫問思辨行,皆所以爲學,未有學而不行者也」云云,杭州本、國圖本同,天圖本、叢刊本「夫問思辨行」作「夫學問思辨行」,且「夫學」二字小字并列占一字格,明顯爲補刻。又卷六寄鄒謙之之三,書中有兩句「除卻良知,還有甚麽説得」,其中二「卻」字,杭州本、國圖本作「卻」,天圖本、叢刊本皆作「却」。又同卷寄鄒謙之之五,其中有「不必呼而能覺之類」云云,國圖本「類」字訛作「纇」,與杭州本同,而天圖本、叢刊本皆已改正。又卷八書王一爲卷,篇首「負笈來學」云云,國圖本「來」字訛作「夾」,此因杭州本「來」字「丨」筆下端殘損,因襲致誤,而天圖本、叢刊本皆已改正。又卷九添設清平縣治疏「先已伐木畚土」云云,杭州本、國圖本、天圖本同,而叢刊本「土」訛作「上」。同卷申明賞罰以勵人心疏「主將不固守條」,杭州本、國圖本同,天圖本、叢刊本「條」訛作「調」。又卷十立崇義縣治疏「一面竪立木栅」云云,杭州本、國圖本、天圖本同,叢刊本「竪」字爲墨釘;同篇列舉地名「長潭、杰壩、石玉」,杭州本、國圖本、天圖本同,而叢刊本「杰壩」訛作「杰潭」,「石玉」訛作「不玉」。又卷十九夜雨山翁家偶書詩,有句云「浩歌入蒼茫」,杭州本、國圖本、天圖本同,而叢刊本「入」字訛作「人」。綜合種種證據,可見國圖本最接近杭州本,有理由被認爲是南京本的初刻,而天圖本則爲國圖本的翻刻本或補修本(翻刻或補修之時補入山東鄉試録并對原文做了校改),同時也是叢刊本的祖本。時至今日,仍有不少讀者以爲叢刊本是全書的初刻,或至少是南京本的初刻,這與事實不符。編者廣事舉證,希望廓清這種認識。

6、有關考證參朱鴻林 王文成公全書刊行與王陽明從祀争議的意義,文見孔廟從祀與鄉約(生活·讀書·新知 三聯書店二○一五年六月第一版 第一二九—一四○頁)。

7、明别集版本志著録王文成公全書四種,其中兩種與杭州本有關,據其描述,則一爲補修,一爲翻刻,著録見原書第九八頁,編號○四四八、○四四九。又據學苑汲古目録,復旦大學圖書館亦藏杭州本,原書三十册,典藏號○五五三。

五

當代通行的整理本王文成公全書或内容相似的文本,林林總總,不下十餘種。中國大陸地區通行的學術版大約有四本,即浙江古籍出版社 浙江文叢本王陽明全集、上海古籍出版社 王陽明全集、中華書局 理學叢書本王文成公全書、北京大學 儒藏本王文成公全書。雖然各本都享有較高的學術聲望,但無一例外,各本所據底本皆爲南京本,并且都没有用居夷集、傳習録、陽明先生文録等早期文獻進行校勘。

彙校王文成公全書,是陽明文獻經過長期歷史衍變之後留給後人的文獻學任務。本書立項之初,版本尚且不備,我們對彙校的意義并没有清晰的認識。經過初步的文獻調查,我們發現明代中期陽明文獻的源流并不十分清晰,其中幾種關鍵文本没有受到重視。本次彙校發掘了多種珍稀文獻,基本上釐清了王文成公全書的文獻源流。從校勘的結果來看,本書通校本十四種,參校本十四種,正文部分校記二千六百餘條,合計全書,校記多達五千餘條。在本書的校記中,從傳習録、文録,到杭州本以及南京本全書,陽明文獻呈現出清晰的源流特徵。晚清、民國直至當代的整理本中若干輾轉沿襲的訛誤以及疑似之處,多能由本書的校記得到訂正或者澄清。

通行整理本有一處重大的脱漏,也由彙校得到補正。全書卷二十九送方壽卿廣東僉憲序,底本原書第三十一頁末行爲「朝廷不忍一民冒極惡之名而無辜以死也是」,第三十二頁有「以屢下矜恤之詔 …… 猶在數年之外時」云云,共計三百二十餘字。在編者的校本中,國圖本、天圖本、叢刊本、文淵閣本、摛藻堂本皆脱此三百餘字,或者南京本的初刻即已脱此一頁。脱漏之後,正文由第三十一頁直接第三十三頁,正文遂作「是俗之論皆然」。揆之前後語境,文義頗爲勉强,四庫館臣致疑於此,於是改「是」爲「世」。通行整理本,雖然所據底本略有不同,但皆脱此三百餘字。

王文成公全書是哲學史、思想史等領域的基本文獻,從古到今,一直擁有大量的讀者。全書刊行四百多年以來,歷代學者不斷整理翻刊,這已經成爲陽明學傳統的一部分。本書雖然彙校了早期陽明文獻的主要版本,在文獻視野上較以前的整理本略有進步,但限於學力以及其他各種因素,本書還遠遠没有到毫髮無遺憾的地步。於此,敬希讀者不吝教言,有所賜正。

二○二○年二月草稿?二○二一年八月定稿

扫描二维码立即加购

文章转载自公众号“采薇阁书店”

特别鸣谢

敦和基金会

章黄国学

有深度的大众国学

有趣味的青春国学

有担当的时代国学

北京师范大学汉字研究与现代应用实验室

北京师范大学文学院古代汉语研究所

北京师范大学文学院古代文学研究所

微信号:zhanghuangguoxue

文章原创|版权所有|转发请注出处

公众号主编:孟琢 谢琰 董京尘

责任编辑:李惠珍 向文婷

部分图片来自网络